Obwohl knapp 8,5 Prozent der Landesfläche Brandenburgs aus Mooren bestehen, wissen wenig Forstleute, wie sie diese wertvollen Ökosysteme schützen, revitalisieren und überhaupt erst einmal „lesen“. Die ANW-Landesgruppe Brandenburg-Berlin kam im Juni zu einem Arbeitstreffen zusammen, um zu lernen, wie Entwässerung, Waldbau und Moorzustand zusammenhängen

Schauplatz des Arbeitstreffens war das Revier Bunterschütz (LWObF Müllrose), in das Revierleiter Friedrich Koch eingeladen hatte. Bunterschütz ist von mindestens 10 ha reiner Moorfläche und weiteren 80 ha organischen Nassstandorten geprägt und daher optimales Exkursionsgebiet. Als Experte führte der Moorökologe Oliver Jähnichen durch den Tag und bot einen Rundumschlag über „Moore im Wald“.

Im ersten Teil führt uns Oliver Jähnichen zunächst theoretisch an das große Thema heran. Damit wir alle vom Gleichen sprachen, definierte der Moorökologe zunächst das Moor anhand des bildhaften Spreewaldgurken-Vergleiches. Wir nehmen mit: Bei Mooren handelt es sich vereinfacht gesprochen um Ökosysteme, bei denen Biomasse (Gurken) durch Wasserabschluss unter anaeroben, leicht sauren Verhältnissen gelagert wird (Gurkenwasser). Wesentlich hierfür sind vor allem verschiedene Torfmoosarten, die ein Moor bis zu einem Millimeter pro Jahr nach oben wachsen lassen.

Um Moore besser ansprechen zu können, thematisierten wir anschließend verschiedene Moortypen. Um Moore nach deren Wasserhaushalt (hydrogenetisch) zu klassifizieren, wurden wir angehalten, vor allem ganzheitlich und großräumlich deren landschaftliche Einbettung, die Art der Wasserspeisung, die weiträumige Oberfläche des Moores oder die Neigung einzubeziehen. Auch eine Unterscheidung der Moore anhand des Nährstoffgehaltes und des pH-Wertes (ökologisch) ist möglich.

Weiterhin wurden uns die weitreichenden Ökosystemleistungen von intakten Mooren nahegebracht. So sind sie als Stabilitätsträger im Landschaftswasserhaushalt enorm wichtig als Wasserspeicher und -regulator und kühlen lokal. Sie speichern und binden hohe Mengen an Kohlenstoff, wirken als Schadstoffpuffer und sind nicht nur ein bedeutsamer Lebensraum für Spezialisten, sondern liefern auch einfach ein beeindruckendes Landschaftsbild. Anhand der Moorschichtung sind Moore zudem lebendige Archive unserer Zeitgeschichte.

Dem gegenüber ist ein aktuell gravierend schlechter Zustand der Moore in Deutschland zuerkennen: durch Trockenlegungen und Torfabbau gelten 98% aller Moore in Deutschland als entwässert und verursachen durch die stattfindende Mineralisierung beachtliche sieben Prozent der deutschen Treibhausgas-Emissionen (…bis zu 29 Tonnen CO2 pro Hektar und Jahr werden aus entwässerten Mooren frei…).

Weiterhin kommt es zu beachtlichen Oberflächenabsackungen und einer dauerhaften Degradierung des Torfkörpers, sodass dieser an Wasserspeicherfähigkeit verliert. Entwässerte Moore verlieren so auch an Wasserstaufunktion und lassen so das Grundwasser absinken. Mit diesen Verschlechterungen gehen zudem Arten- und Nährstoffverluste einher.

So schulte uns der Moorökologe in der Erkennung degradierter Moore anhand eines sichtbar gestörten Wasserhaushalts (z. B. durch Gräben), untypisch trockener Moorränder, veränderter Vegetation und vor allem anhand eingesenkter Oberflächen. Diese entstehen oft nicht direkt durch den Wassermangel, sondern vor allem dadurch, dass fester Boden bereits durch Abbauprozesse in den gasförmigen Zustand übergegangen ist!

Obwohl viele dieser Folgen unumkehrbar sind, machte uns Oliver Jähnichen im Anschluss Mut zum aktiven Erhalt und zur gleichermaßen bedeutsamen Revitalisierung (…ein oftmals treffenderer Begriff als Renaturierung…) der Moorökosysteme unserer Wälder. Jähnichen erläuterte vor diesem Hintergrund wasserbauliche Maßnahmen (z. B. Gräben verschließen), forstliche Bewirtschaftungsmaßnahmen im Einzugsgebiet des Moores und Pflegemaßnahmen auf dem Moor. So wirken sich die Mehrzahl der Maßnahmen des Waldumbaus positiv auf bestehende Moorkörper aus. Im Kontext der Moorpflege wurden „Entkusselungen“ lebhaft diskutiert und wir mussten feststellen, dass alle Pflegemaßnahmen auf Mooren sehr differenziert und unter Begleitung von Moorfachleuten durchgeführt werden sollten.

Im zweiten Teil des Tages ging es dann direkt ins Revier Bunterschütz zum ca. 30 ha großen Verlandungsmoor Glieningsee. Bereits auf dem Hinweg fanden wir trocken gefallene Entwässerungsgräben und viele Stickstoffzeiger, die für den degradierten Zustand des Moores sprachen. Der Moorstandort bestand aus ca. 2 m hohem Schilftorf, was wir am schwingenden Boden auch merkten, und war nun aber vor allem mit Erlen bestockt. Neben der Entwässerung hat vor allem auch ein Absinken des Grundwasserspeigels um einen Meter in den letzten zehn Jahren den Moorzustand verschlechtert. Um weitere Verschlechterungen aufzuhalten, sollten zunächst auf jeden Fall die Entwässerungsgräben des Moores geschlossen werden. Hier mussten wir jedoch die realpolitische Herausforderung von Eigentümergrenzen feststellen, da für diese Maßnahmen entscheidende Teile des Moores einem anderen Waldeigentümer gehören. Zum anderen könnte lokal eine Wiedervernässung von Seiten der Anwohner nicht gewünscht sein – Stichwort: nasse Keller. Klare forstliche Handlungsoptionen, welche Friedrich Koch im Revier Bunterschütz auch stetig verfolgt, sind jedoch erneut der Waldumbau und die Durchforstung von Stangenhölzern rings um das Moor, um die Versickerungsraten zugunsten des Moores zu verbessern. Bei der Frage, ob man in die Erlenbestockung eingreifen sollte, unterschieden sich die Perspektiven zwischen Privatwaldbesitzenden und Staatswaldbetreuenden. So würden einige Privatwaldbesitzer die Erlen auf Wertholz hin pflegen, während die Flächen im Staatswald potentielle Stilllegungsflächen darstellten.

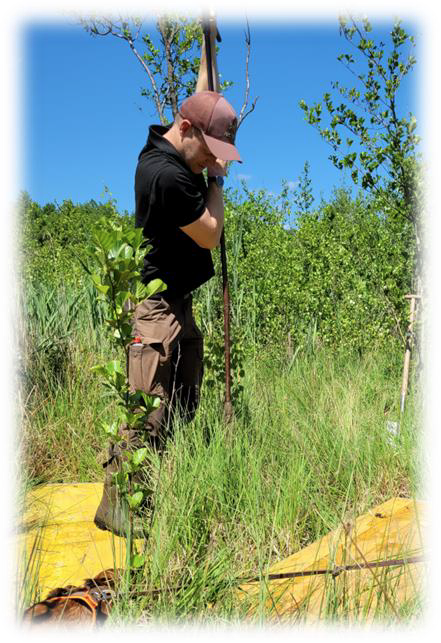

Zum Abschluss wagten wir uns mit Gummistiefeln oder barfuß direkt auf den Moorkörper, um eine Moorbohrung durchzuführen. Durch niedrige Erlen, Moorbirken, Seggen, Schilf und über Torfmoose hinweg konnten wir anschließend mittels einer drei Meter langen Bohrstange in die verschiedenen Zeitalter des Moores förmlich eintauchen. Eine wirklich spannende Praktik!

Ein herzlicher Dank geht an Oliver Jähnichen für die informative und mitreißende Wissensvermittlung rund um das Thema Moor. Wir sind definitiv bereichert und können uns nun ein Stück weit mutvoller für Moore im Wald einsetzen.

Ein gleichermaßen großer Dank geht an Revierleiter Friedrich Koch für das Bereitstellen des Exkursionsgebietes, zahlreiche Diskussionsanregungen und die gelungene Organisation in Zusammenarbeit mit der LWObF Müllrose. Der Oberförsterei gilt unser vollmundiger Dank für die leckeren Lunchpakete. Wer auch immer noch in die Organisation eingebunden war: Herzlichen Dank! Wir kommen gern wieder.

Text: Jonas Fiedler

Fotos: Jonas Fiedler und Philipp Kunze