Arbeitstreffen bei den ANW-Beispielbetrieben Krümmel und Kalebsberg

Das zweite Arbeitstreffen der Brandenburg-Berliner ANW im Jahr 2024 führte an einem sonnig warmen Septemberwochenende zu zwei interessanten Forstbetrieben nach Mecklenburg. Die ANW Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern hatte am Samstagvormittag ihre Mitgliederversammlung durchgeführt und so gab es vor der gemeinsamen Exkursion am Nachmittag ein herzliches Wiedersehen der zusammen gekommenen Mitglieder. Das Interesse war so groß, dass sich die über 80 Waldinteressierten in zwei Gruppen aufteilten.

Der erste Wald, der besucht wurde, gehört zum Forstbetrieb der Familie von Maltzahn – dem Forstbetrieb Krümmel. Moritz von Maltzahn, der den Familienwald betreut, und Christian Albrecht von der Mecklenburger ANW führten die Exkursionsgruppen.

Im Jahr 1996 übernahm die Familie von Maltzahn einen etwa 800 Hektar großen Wald von der Treuhand. Der Oberstand bestand zu ca. 40 % aus Buche und war durch den wenig sorgsamen Umgang der vor der Übernahme verantwortlichen Bewirtschafter übernutzt, aufgefressen, winddurchblasen und insgesamt in einem schlechten Zustand. In den Jahren 2017 und 2021 kamen noch zwei starke Sturmereignisse hinzu, die weitere Löcher in den Oberstand rissen.

Nachdem Moritz von Maltzahn im Jahr 2006 die Waldbetreuung und auch die Jagdorganisation übernommen hatte, etablierte sich in wenigen Jahren eine nahezu flächige Naturverjüngung, die vor allem aus massiv auflaufender Buche bestand.

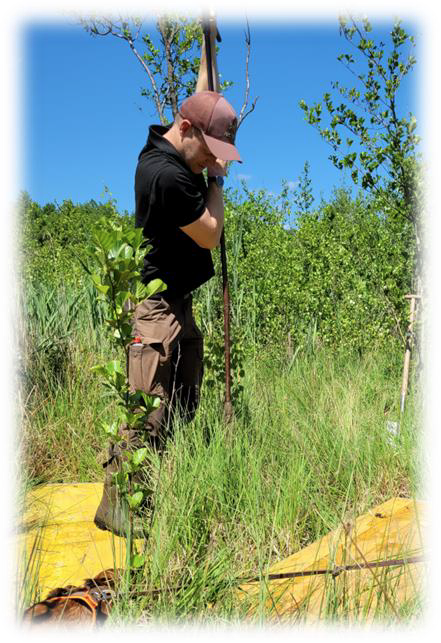

Das Thema des ersten Exkursionstages spiegelt eine der großen Herausforderungen wider, vor der der Betrieb in seinen Zielsetzungen steht: die Sicherung der Mischbaumarten in den Naturverjüngungsflächen und die Erhöhung des Nadelholzanteils durch Pflanzung und Pflege. Die Baumartenvielfalt liegt inzwischen bei über 25 Baumarten! Eichen, Eschen, Ulmen und die Ahornarten wachsen in den Buchenverjüngungsflächen eingesprengt von allein, Douglasien und verschiedene Tannenarten und -herkünfte werden gepflanzt. Diskutieren konnten die Gruppen an verschiedenen Waldbildern, die unterschiedliche Altersphasen der Verjüngungen zeigten. Die Grundfragen waren die gleichen, denen sich irgendwann alle gegenübersehen, die sich durch waldfreundliche Jagd über reiche Naturverjüngung freuen können: welche Baumarten brauchen Unterstützung durch Pflege, ab wann brauchen sie diese und in welcher Intensität, wer führt das durch und was kostet das? Die Meinungen reichten von Nichts-Tun über homöopathischen Pflegeeinsatz bis hin zum intensiven regelmäßigen Freistellen der Lichtbaumarten.

Pflegekonzepte zur Förderung der Mischbaumarten:

Welche Baumart braucht welche Unterstützung in welchem Umfang zu welchen Kosten

Bevor wir hinter der Krümmeler Kirche auf der Festwiese zum gemütlichen Teil des Tages übergehen konnten, schauten wir uns noch einen herrlichen Wald in der Nähe des Krümmeler Sees an. Einige urige alte Eichen hatten für inzwischen schon stattlichen Nachwuchs in der mittleren Baumschicht unter alten Kiefern gesorgt. Auf den wertvollsten ca. 30 Eichen pro Hektar liegt das Hauptaugenmerk der Waldpflege. Die straffe Jagd brachte noch einen reichen Strauß an Baumarten in der Verjüngung, so dass wir tolle Dauerwaldbilder vor uns hatten, auf die wir in vielen unserer kiefergeprägten Bestände noch hoffen.

Auf dem Rückweg zur Festwiese warfen wir noch einen Blick auf die Folgen fragwürdiger Förderpolitik, die maximalinvasive Forstwirtschaft unterstützt – in diesem Fall nach Borkenkäferkalamität die flächige Räumung, Pflanzung, Zaun und Kulturpflege – anstatt die Ergebnisse naturgemäßer Jagd- und Waldwirtschaft, wie im Rest des Betriebes.

Mit der Festwiese hatte Moritz von Maltzahn uns nicht nur einen tollen Grill- und Zeltplatz besorgt, auch der nächste Badesee war nur fußläufig entfernt. Nach einer herrlichen Abkühlung gab es Volleyball, Gegrilltes, Gekeltertes und Gebrautes und viele nette Gespräche.

Am nächsten Morgen, nach einem für einige recht hektischen Aufbruch, fuhren wir etwa eine Stunde zum zweiten Ziel der Exkursion, dem Forstbetrieb Kalebsberg.

Im Jahr 2005 hatten Heike Dubbert und Holger Weinauge den Betrieb übernommen. Auf einer Fläche von 285 Hektar bewirtschaften sie einen Wald aus etwa 50 % Laub- und 50 % Nadelbäumen im Oberstand.

Nach einigen hundert Metern Pflasterstraße ging es direkt und quer durch den Wald. Beim ersten Halt auf einem vom Wald überwachsenen bronzezeitlichen Hügelgräberfeld stellte Holger Weinauge seinen Wald als Teil typischer mitteleuropäischer Waldgeschichte vor.

Die beiden Besitzer legten von Anfang an großen Wert auf eine naturgemäße Dauerwaldbewirtschaftung und stellten grundsätzliche Ziele ihrer waldbaulichen Strategie vor: optimale Kühlung, vitale Photosynthese, hohe Biodiversität und stetige Stoffkreisläufe. Dabei wird versucht sowohl durch Beobachtung als auch experimentelle Ansätze das daraus gewonnene Wissen gezielt zur Optimierung des Bestandes einzusetzen. Zum Thema Waldkühlung erläuterte Holger Weinauge ausführlich und bildhaft das System des Wasserkreislaufes, das in Wäldern deutlich komplexer ist, als es in manchem wissenschaftlichen Diagramm dargestellt wird. Durch ständige Evaporation und Transpiration zwischen Waldboden und Kronendach bewegt sich das Wasser bis zu achtmal im Kreislauf, bis es an die Atmosphäre über dem Wald abgegeben wird.

Eine Herzensangelegenheit Holger Weinauges ist der Bodenschutz und insbesondere der Schutz des Mykorrhiza Netzwerkes. Aus diesem Grund wurde das Rückesystem neu umgesetzt: mit einem ungewöhnlich hohen Rückegassenabstand von 80 bis 120 Metern, wird versucht die Bodenverdichtung auf ein Minimum zu reduzieren. Kurzholz wird mit Pferden, Stammholz mit einer Forstraupe bis an die Rückegasse vorgeliefert. Wie Weinauge ausführte, ist für den Bodenschutz in Bezug auf die Forstraupen (und jegliche andere schwere Technik) die Minimierung des Vibrationsdruckes auf den Untergrund das Entscheidende. Wichtig ist, dass die Vibrationen des Antriebsmotors der Forstmaschine nicht direkt auf den Boden übertragen werden. Leider wird das aus seiner Sicht noch viel zu wenig bei der Produktion dieser Maschinen beachtet. Weinauge verwendet die Suffel SmartSkidder Forstraupe, welche bis zu vier Festmeter am Stück aus dem Wald ziehen kann. Dabei betragen die Erntekosten ca. 35 € pro Festmeter.

Da der Betrieb ein Wirtschaftsbetrieb ist wird selbstverständlich auch Holz geerntet. Die Nutzung liegt bei 5 bis 10 fm pro Jahr und Hektar mit steigender Tendenz. Grundlage der Holzentnahme ist die sogenannte Stukturdurchforstung, die sich an der Stammzahlverteilung der Dauerwaldkurve orientiert und immer versucht sich dieser weiter anzunähern. Bäume dicker als 80 cm BHD werden nicht mehr genutzt. Sie erfüllen als Habitatbäume und ästhetische Schätze eine besondere Funktion. Ansonsten wird in allen Alters- und Stärkeklassen durch Nutzung gepflegt.

Einen ebenfalls ungewöhnlichen Ansatz verfolgen Heike Dubbert und Holger Weinauge bei der Jagd. Nachdem sie nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten wichtige jagdliche Voraussetzungen durchgesetzt hatten, etablierten sie ein Drückjagdkonzept, dass auf den Prinzipien der historischen Wolfsjagd beruht. Durch die Stellung der Ansitzeinrichtungen zueinander und das Besetzen derselben in Beachtung des Windes entsteht ein sogenanntes Duftreusensystem. Das Wild, in dem Versuch den gefahrsignalisierenden Düften der Schützen auszuweichen, wird dadurch immer wieder anderen Schützen zugetrieben – wie in einer Art Reuse. Abgesetzt wird relativ eng mit ungefähr einem Jäger auf 5 ha. Später kommen noch Gruppen von Beunruhigern hinzu, die sich jedoch relativ ruhig, wie Pilzsammler, bewegen. Das Wild bewegt sich dadurch relativ ruhig. Der größte Teil der Strecke fällt zu Beginn der Jagd. Hunde werden nur in Ausnahmefällen eingesetzt. Diese eine Jagd ist sehr effektiv. Weinauge schätzt, dass so ein Drittel bis die Hälfte des Rehwildbestandes abgeschöpft werden kann. Mit Ausnahme eines Gruppenansitzes im Frühling, bei dem reichlich Böcke geschossen werden, gibt es keine weitere Jagd. Einzelansitze finden gar nicht statt. Das vorgestellte Konzept sorgte für viel Nachfrage und regen Austausch in der Gruppe. Diskutiert wurde über die ausreichende Wirkung auf den Verjüngungszustand und die Übertragbarkeit auf andere Reviere. Holger Weinauge erklärte, dass bei einer Verschlechterung des Verbisszustandes eine zweite Drückjagd notwendig werden könnte.

Den wohl schönsten Teil ihres Waldes zeigten uns Heike Dubbert und Holger Weinauge zum Abschluss der Exkursion: einen in Baumarten und Altersstruktur gemischten Wald, wie er zu den eindrucksvollsten zählt, den viele von uns bisher gesehen hatten. Der Bestand ist eine von 11 Dauerbeobachtungsflächen, die die ANW gemeinsam mit dem französischen Association Futaie Irrégulière (AFI) bundesweit eingerichtet hat um die ökonomischen und ökologischen Wirkungen unterschiedlicher Formen der Dauerwald-Bewirtschaftung zu untersuchen. Ein Vorgänger-Förster hatte schon zu DDR-Zeiten schützend seine Hand über den gemischten Wald gehalten und alle Kahlhiebs- und Umwandlungsforderungen abwehren können. In den letzten Jahren hat sich dazu Dank der Jagd nun auch eine artenreiche Naturverjüngung eingestellt. Auch hier gab es neben Begeisterung und Staunen wieder ganz praktische Fragen zur Nutzung und zur Sicherung seltener Baumarten in der Verjüngung.

Mit von tollen Waldbildern und vielen Anregungen und Fragen vollen Köpfen, ging auch diese Exkursion am Sonntagnachmittag zu Ende.

Die Waldbegeisterten Moritz von Maltzahn und Heike Dubbert und Holger Weinauge haben uns Waldbegeisterte ihre Wälder erleben lassen. Dafür sind wir ihnen sehr dankbar.

Jakob Kunze und Philipp Kunze im September 2024